1月1日

新年のご挨拶

12月15日

年末のご挨拶

11月15日

リブフレアを改善しよう

「リブフレア」は、英語由来で、リブは助骨(あばら骨)、フレアは広がっているという意味です。

体の専門家によると、現代人にこのような状態になっている人が少なくないと言われています。

見た目の問題だけでなく、様々な不調の引き金になるようです。

そこで、今回は、原因や改善策をご紹介致します。

※リブフレアとは、助骨の下部が過度に開いた状態(助骨下角90度以上)

助骨が開く原因

*長時間のデスクワーク→背筋が硬く、腹筋が弱くなる

*交感神経優位の生活→息を吐き切れない

*反り腰→前傾姿勢

リブフレアによる不調

*横隔膜の機能が低下し呼吸が浅くなる

*酸素供給不足から疲れやすくなる

*交感神経優位が続きリラックス出来ない

*胸式呼吸が癖になり、首コリや肩コリに悩まされる

*腹腔に適度な腹圧がかからず、消化器臓器の機能が低下する

エクササイズで改善しよう

腹斜筋トレーニング

あおむけになって膝を立て、片手を反対の膝に向かって伸ばしながら、上半身を肩甲骨が床から離れるぐらいまで持ち上げつつ、手と同じ方向にねじる

仰向けに戻り、逆方向に上半身を持ち上げつつねじるのを繰り返す

ベリーリフト

四つん這いになり、背中を限界まで丸める

その状態で10秒かけて息を吐き切る

元の姿勢に戻って息を吸い、また丸めて吐くのを繰り返す

皆様も原因や改善策を知って対処して、不調を改善致しましょう。

10月15日

酵素でデトックスしましょう

現代日本人の食事は、「欧米化」や「加工食品」が増えていき、日本人の身体に合わない食材や食品添加物などの摂取も増えています。

このようなことにより腸内環境が乱れ、思わぬ体調不良や肌荒れなどの美容低下につながっています。

そこで今回は、デトックス効果のある「酵素」をご紹介いたします。

酵素の働きは、「消化」と「代謝」です。

人間が生きていく為には、食事より栄養素を吸収し、新陳代謝させていく必要があります。

この「消化」と「代謝」の働きを担っていつのが 酵素なのです。

現代人はこの酵素が不足しているため、酵素を補うことが健康の近道と言えます。

当店がお勧めしたい酵素

おすすめポイント

*酵素の製造過程で野菜や果物を発酵させています。

発酵することで栄養価が高まり、乳酸菌などの有益な微生物も増え、私達の健康づくりを助けてくれる腸内細菌を

元気にしてくれます。

*酵素が活きています。(検証実験済みです)

*防腐剤不使用・着色料不使用・香料不使用・保存料不使用・動物性原料不使用です。

<悠楽然酵素の特徴>

◎炭水化物・脂質・たんぱく質に働きかける穀物発酵エキス

◎59種類の農薬不使用原料から作った植物発酵エキス

◎お肌にうれしいSOD(活性酵素分解酵素)を含有

◎アミノ酸スコア100クマザザエキス入り

◎1袋当たり100億個の乳酸菌

是非、皆様も酵素のちからで身体のデトックスをして美と健康を保ちましょう。

9月15日

身体のメンテナンスについて

人生で最も充実した時期が中高年だそうです。

それと同時に、これからの健康管理が今後の人生を実りあるものにするかどうかを決定すると言っても過言ではありません。

特に60歳以上の方の健康な身体作りに必要なのは、運動であり、動ける体を保つことです。

今回は、「身体のメンテナンス」についてご紹介致します。

痛みのない身体を作ろう

◎腰痛予防ストレッチ(特に疲れた時に効きますので、就寝前の習慣におすすめです)

1,片足を引き寄せる

仰向けで寝て、両足を立てます。

まず、息を吸いながら右ひざを抱え、息を吐きながら ゆっくりと胸のほうへ引き寄せます。

同様に左も行いましょう。

2,両ひざを一緒に

次に両ひざを一緒に抱えて丸くなり、同じように胸を近づけます。

痛みがなければ、そのまま前後に身体を揺らしてみましょう。

ただし、起き上がる時は、腰を痛めやすいので注意しましょう。

◎全身ひねり運動(疲れだるさ解消におすすめです)

1,まずは骨盤からねじります

軽く足を開き、姿勢を正します。

身体の下の方から徐々にねじっていきます。

まずは、骨盤をねじってみましょう。

2,全身の筋肉を鍛えましょう。

次は、腰、肩、頭と徐々に上に向かってねじっていきましょう。

呼吸をしながらひとつねじっていきます。

ねじりきったら息を吸いながら、またもどりましょう。

◎ショルダーブリッジ (全身の歪み解消に効果があり内臓の働きもアップします)

1,下腹部をしっかり引き締め準備

仰向けになり足を肩幅に開いて両膝を立て、肩と首をリラックスします。

2,ひざが閉じたり開いたりしないよう注意

息を吐きながら、下腹部を締めたまま、徐々に骨盤を持ち上げていきます。

ひざから肩のラインまでが直線になるまで骨盤を持ち上げ、大きく息をします。

肩だけに力が入らないように注意しましょう。

今の身体の状態を知ることにより改善できますし、老化を遅らせることができます。

是非、健康長寿を目指し、身体を動かすことを心掛けましょう。

8月15日

夏の疲れを取る対策

お盆の頃から溜まった夏の疲れがどっと押し寄せてくるように感じる方は、多いのではないでしょうか。

そこで、今回は「夏の疲れを取る対策」についてご紹介致します。

夏に大切な栄養素

体力消耗の激しい夏だからこそ、栄養バランスを整えることが大切です。

◎ビタミンB1

糖質(炭水化物)をエネルギーに変える働きをします。

糖質を摂取してもビタミンB1を同時に補給しなければ、エネルギーとして使えません。

*不足すると、疲れやすくなったり、動悸、倦怠感、手足の痺れ等の症状が出ます。

おすすめの食品:豚のヒレ肉、うなぎ、たらこ、焼きのり、玄米、ナッツ類、かつお節等

◎ビタミンC

体内のウイルスを撃退する活性酵素を補足し、無害化する抗酸化作用があります。

*不足すると免疫力が低下し、様々な病気のリスクが出てきます。

おすすめの食品:レモン、ゆず、赤ピーマン、パセリ、ブロッコリー、トマト、等

◎鉄分

血液の中で赤血球のヘモグロビンの成分になって、全身に酸素を運ぶ役割があります。

発汗により体外に排出されてしまう為、夏は、特に不足がちになります。

*不足すると血液が酸素を運ぶ力が弱まり、立ちくらみやだるさにつながります。

おすすめの食品:煮干し、鶏レバー、小松菜、卵黄、しじみ、マグロ、ひじき、等

生活習慣で夏の疲れを取るポイント

●熱帯夜でも快眠する為には、スマホやパソコンの使用を控えめにして、ぬるめのお風呂で リラックスしましょう。

また、吸湿、速乾性の高い寝具を使用しましょう。

●疲れの出やすい時期は、生活のリズムを整えることが、何より大切です。

早寝、早起きを心掛けましょう。

エアコンの設定温度は、27~28度がおすすめです。

また、自分に合ったストレス対策をして、適度な運動をしましょう。

猛暑を賢く乗り切るため、日常生活の中で工夫して体力を回復していきましょう。

7月15日

血管もみをおすすめします

ほとんどの方が毎日、エアコンをつけたままの状態で過ごしておられるのではないでしょうか。

エヤコンによる乾燥や冷え過ぎで血流が悪くなったり、夏風邪をひいてしまったり、外気との温度差で夏バテになる人も多いようです。

健康の基本は、血流改善と言われます。

そこで、今回は血流をよくしてくれる「血管もみ」をご紹介致します。

【血管もみ】とは

皮膚の上から筋肉と骨をこすりあわせるようにもみ、筋肉の中の血管を刺激するという 健康法です。

直接血管を刺激することで、血管壁についている余分なコレステロールや糖をはがします。

すると、それを察知したマクロファージが集まって来て処理してくれます。

また、血管もみを行うと、拡張神経が活発になって、血管が広がり、血流がよくなります。

*マクロファージは、免疫細胞で、自然免疫と呼ばれるタイプです。 体中に存在しますが、血液中にも存在して余分なものを食べ、血管内を掃除してくれます。血管もみをする事でマクロファージが働きやすい環境をつくる事が出来ます。

【血管もみ】のやり方

①両手で太ももを強くつかんで、左右にねじりながら、付け根の部分からひざのあたりまでもんでいきます。

②ふくらはぎは「第2の心臓」といわれるほど血管の多い部分です。

手のひらでしっかり握って足首のあたりまでもみほぐします。

③むこうずねの骨の両脇の筋肉を、両手の指先で押しながら、足首のあたりまでもんでいきます。

温熱で血行がよくなりますし、浮力が加わることで、楽にもむことが出来ます。

◎揉み方としては、太ももやすね、ふくらはぎを強めに握り、骨についている筋肉をずらしていくイメージでもむとよい

でしょう。

◎1日5分を目安にして行いましょう。

血流改善だけでなく、マクロファージの働きやすい環境が整い、高血圧・糖尿病を防ぐ効果も期待できおすすめです。

6月15日

梅雨の時期におすすめの食材

梅雨の時期になると、湿気による水分代謝の低下や自律神経の乱れにより食欲が落ちやすくなると言われています。

こういう時こそ、しっかりと栄養を摂って、このだるく、疲れやすい時期を乗り越えたいものです。

そこで、今回は梅雨の時期におすすめの食材についてご紹介致します。

◎むくみをとる食材

バナナ、アボガド、ほうれん草、じゃがいも、など

◎発汗を促す食材

唐辛子、しそ、しょうが、ねぎ、香菜、香辛料、など

◎利尿作用のある食材

パセリ、納豆、冬瓜、小豆、黒豆、スイカ、トマト、あさり、はまぐり、ハモ、海藻、きゅうり、

トウモロコシ、など

◎だるさを取る食材

豚肉、うなぎ、豆腐などをニンニク、にら、ねぎ、等と同時に摂ると効果的です。

食欲が落ちた時の対策

消化の良い食材で作る温かい料理は、消化吸収を助け、食欲を増進させてくれます。

消化を助ける食材

イモ類、カボチャ、人参、きのこ類、鶏肉、豆類など

このような食材で作る、お味噌汁や蒸し料理等がおすすめです。

是非、皆様も旬の食材、効果的な食材を取り入れて、だるい梅雨を乗り切りましょう。

5月15日

筋力アップで健康になろう!

何故なら、筋肉は体を動かすだけでなく、健康を維持するために多くの重要な役割を果たしているからです。

その為、筋肉量が減少すると、骨折や転倒や寝たきり等の様々な健康リスクの原因になります。

そこで、今回は筋肉を効率よく増やすポイントをご紹介致します。

筋肉の役割とは

●体を動かす ●姿勢を保つ ●体温を調節する ●内臓や骨を守る ●骨を強くする

●代謝を上げる ●血液循環を助ける ●免疫力を上げる

食事編

*タンパク質を摂ろう

筋肉や内臓、骨、皮膚、血液など、体の主要な構成成分です。酵素やホルモン、抗体等、体の機能を調節する物質の材料にもなっています。

*ビタミンDを摂ろう

体内のカルシウム吸収を促して骨を増強するとともに、筋肉の合成を促進する働きがあります。

運動編

毎日の生活に筋トレを取り入れましょう。

筋トレは1~2日おきに行うのが理想的とされています。

加齢とともに減少しやすいのは「速筋」とされているため、筋トレなどでしっかり鍛えることが大切です。

★スクワット

下半身の筋力を強化し、体幹や代謝アップも期待できます。

★腕立て伏せ

胸や腕、肩、体幹を鍛えることが出来ます。

★ひざつき腕立て伏せ

ひざをついた状態で腕立て伏せをします。(筋トレ初心者におすすめです)

★片脚立ち(筋力に自信のない方)

まっすぐ立ち、床につかない程度に片脚を上げます。(テーブルや椅子に手をつく)

いつまでも元気に楽しく過ごす為に、筋力アップを意識して動ける体を維持しましょう。

4月15日

自律神経を整えましょう

この時期は体や心の不安定な状態を実感している人も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は春のストレスをケアする為に自律神経を整える方法をご紹介致します。

自律神経の乱れによる不調のリスク

:腸の働きの低下(食欲不振、便秘、下痢、免疫機能の低下)

:血流のコントロールの乱れ(肩こり、冷え、頭痛、疲れ)

:メンタルの状態に影響(不安やイライラ、気分の落ち込み、不眠)

自律神経の乱れを整える生活習慣

●食習慣の改善ポイント

*1日3回決まった時間に食事をしましょう。(起床1時間以内が目安です)

*朝食は炭水化物とたんぱく質を摂取するようにしましょう。

(炭水化物は脳のエネルギー源に、たんぱく質は日中の心身を安定させることに役立ちます。)

●睡眠習慣の改善ポイント

*少なくとも5~6時間以上の睡眠時間は確保するようにしましょう。

*朝起きたら太陽の光を浴びましょう。睡眠ホルモンであるメラトニンが増えます。

●運動習慣の改善ポイント

*運動は軽いランニングやサイクリング、ダンス等の有酸素運動がストレス緩和には効果があると言われています。

*ランニングやヨガ、ラジオ体操など一定のリズムで繰り返し行うリズム運動も効果的ですし、ヨガやストレッチでの腹式呼吸もリラクゼーション効果があり、おすすめです。

★4・4・8呼吸法 ー 自律神経を整える方法(いつでも、どこでも、誰でも簡単に出来ます)

①楽な姿勢で椅子に座り、準備として腹式呼吸を2~3回繰り返す。

②おなかの上に手をおき、4秒かけて鼻から息を吸う。

③4秒息を止める。

④8秒かけて鼻から細く長く息を吐く、おなかを絞るようなイメージで行いましょう。

(②~④を4回繰り返しましょう)

日々、このようなことを心掛けて自律神経を整え、運動も定期的に行って、この春を元気に過ごしましょう。

3月15日

亜麻仁油をおすすめします

以前、油は健康や美容の敵のように考えがちでしたが、近年では体に良い油は、むしろ 毎日とるべきという考えが浸透しています。

私も、数年前は美と健康の為に摂っていましたが、いつの間にか忘れていました。

最近思い出す機会があり、今、実践中です。

そこで、今回は女性にとって素晴らしい効能がある亜麻仁油についてご紹介致します。

亜麻仁油の効能

*脳に良い(認知症予防にも)

亜麻仁油は、αリノレン酸という3系脂肪酸が豊富に含まれていて、体内でDHAに変換されます。

DHAは、脳に作用する働きがあるので、記憶力や学習能力アップにつながります。

*アトピーやアレルギー改善や予防に

亜麻仁油のαリノレン酸は、リノール酸が炎症物質へと変換されるのを防ぐ働きをします。

*血中の脂肪やコレステロール値を下げる

動脈硬化や心筋梗塞などの心疾患や脳梗塞などの脳血管疾患のリスクを軽減することにつながります。

*便秘予防

亜麻仁油に含まれるαリノレン酸の一種であるEPAは、便秘薬にも配合されていて、腸内の炎症を抑えて善玉菌を増やし、血流を良くして腸内環境を整えてくれます。

*女性に起こるホルモンバランスの乱れによる不調を改善

亜麻仁油にはエストロゲン作用を持つリグナンというポリフェノールが含まれており、エストロゲンのバランスを調整する働きをしてくれるので、ホルモンバランスの乱れにより起こる症状を改善できると言われています。

*更年期障害の改善、アンチエイジング効果も

ホルモンバランスを整える事によって、更年期障害の改善効果も期待できます。

また、リグナンには抗酸化作用もあり、細胞の老化を防ぎアンチエイジング効果も期待できます。

皆様も、美と健康の為に毎日、亜麻仁油小さじ1杯をつづけてみてはいかがでしょうか。

2月15日

ドライアイの対策について

冬場は、空気が乾燥している上に暖房による乾燥が重なって、ドライアイに傾きやすい季節です。

現在日本人の5人に1人がドライアイだそうです。

ドライアイを放っておくと、視力低下や角膜の病気、睡眠障害などの併発の可能性もあるそうです。

そういう私も10年以上前からドライアイで不都合を感じ、定期的に眼科に通い、目薬をもらってケアしています。

そこで、今回は自分で出来るドライアイの対策についてご紹介致します。

ドライアイのサイン

ドライアイのチエック法

10秒間、まばたきをせずにいられますか?

(痛みや涙が出る場合は、乾いています)

<目の乾きを感じる前に対策をしましょう>

❶まぶたを温めましょう。

アイマスクやホットタオルで温めるのがおすすめです。

❷時々しっかり目を閉じてみましょう。

上まぶたと下まぶたをしっかりくっつけるように目を閉じれば、涙腺が刺激されて目の表面が潤います。

➌パソコンやスマホは、休憩が必要です。

画面に集中すると、まばたきの回数が極端に減り、目が乾きやすくなります。

目の疲れの対策として、1時間毎に10分程の休憩をとることをおすすめします。

❹睡眠と腹式呼吸で整えましょう。

睡眠不足やストレスもドライアイに傾く要因だそうです。

腹式呼吸で深く呼吸すると、リラックスして副交感神経が優位になることで

涙が出やすくなります。

❺適度な湿度を保ちましょう。

暖房器具を使用する時は、加湿器を忘れないようにしましょう。

また、目の乾きを感じたら、早めに目薬でケアしましょう。

是非、皆様も正しいケアで継続的に対策をして、快適に冬場を過ごしましょう。

1月15日

腸をケアし、体温を上げてこの冬を乗り切ろう!

年末年始は空気の乾燥と急激な寒さにより、インフルエンザの感染者が急増し、今もなお増え続けているようです。

体が冷える今の時期は、免疫力が低下して色々な病気になりがちです。

そこで、今回は「腸をケアし体温を上げる方法」をご紹介致します。

腸は免疫の中枢ですので、腸保温等でケアすることで、代謝を改善し免疫力を上げることが出来ます。

また、免疫力を上げるには、体温を上げることも大切です。

★「腸保温」のやり方

①40度くらい温めた(やけどしない程度の暖かさ)お湯をペットボトルか湯たんぽに入れる。

②椅子に座りお湯を入れたペットボトルか湯たんぽを太ももの付け根部分におく。

③冷めてきたらお湯を入れ替える。

④出来るだけ長時間行うのが良い。

(出来ない方はお腹と腰部分にホッカイロを貼る事をお勧めします)

★体温を上げる生活の基本

●40度位のお湯(お風呂)に10分以上つかる。理想は、30分。

●水分補給を忘れずに。心臓が弱い人、心臓にトラブルがある人は半身浴にする。

●睡眠時間は7時間以上とるようにする。

●寝る前は、暖かい飲み物(白湯が理想)で体を温める。

●適度な運動をして筋力をつける。

●食事は、体を温め、気血の流れを良くする食材を選ぶ。なるべく冷たい飲食物はさけ、温かい物を摂るようにする。

●腹巻、マフラー、レッグウォーマーなどを着用し、下着は締め付けない物を選ぶ。

●口呼吸をやめ、鼻呼吸を心掛ける。

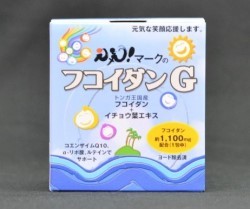

★元気ドットコム21 フコイダンGをお勧めします。

ネバネバ成分の働きは、弱った粘膜にくっついて補強し、免疫力を上げます。

フコイダンG 30包 15,984円(トンガ王国、天然モズクより抽出)

硫酸基13%以上。

(日本サプリメント協会著『サプリメント健康辞典』で推薦商品として紹介されています。)

是非、皆様も腸をケアし体温を上げる生活を実践して厳しい冬を乗り切りましょう。